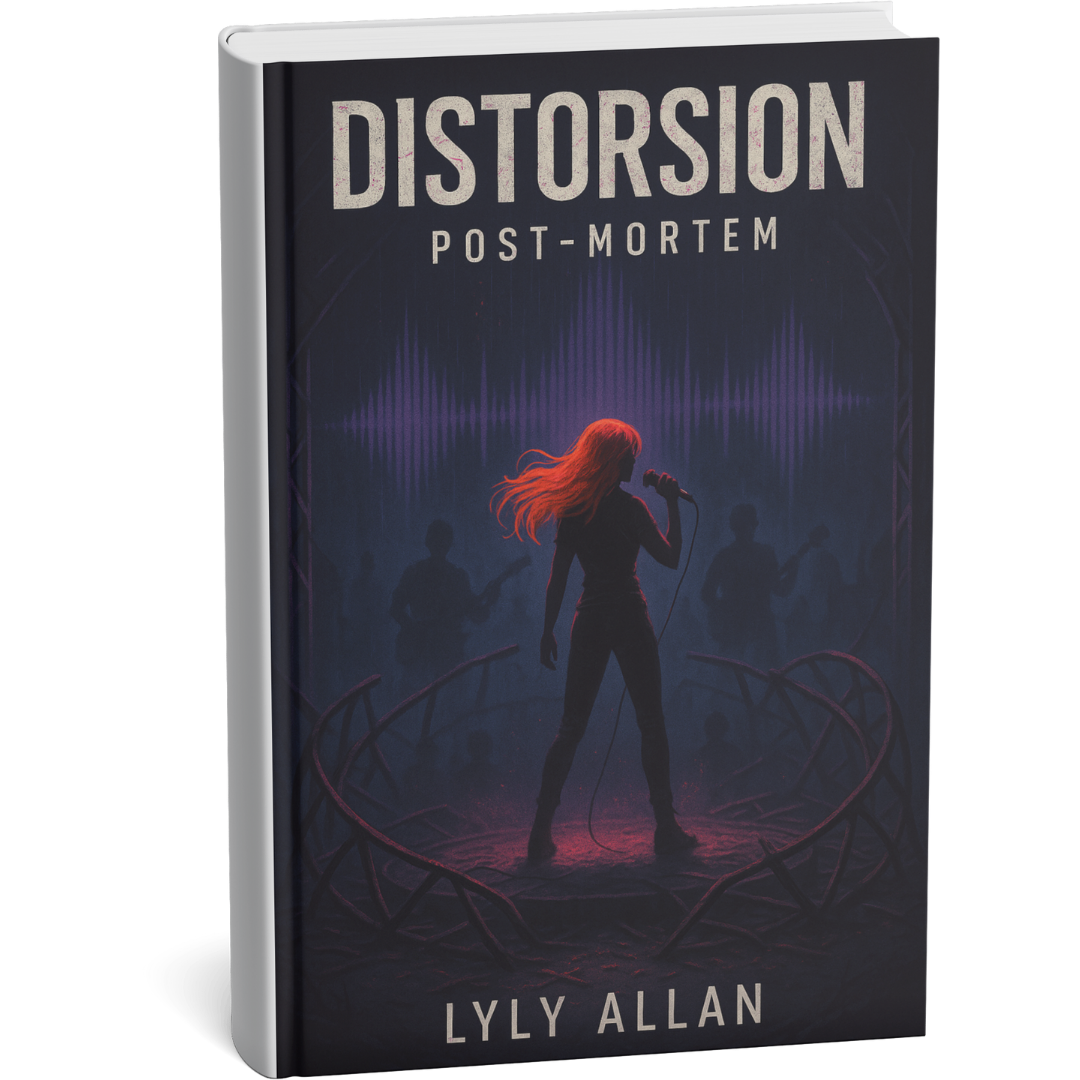

Auteur : Lyly Allan

Chapitre #1

Vous souvenez-vous de cette interview de Lyly Allan, autrice de romans horrifiques, psychologiques, où il était également question de son podcast 50 nuances d’Horreur et de ses Chroniques, le tout sur fond de Metal Extrême ?

Je te la remets juste en fin de papier, histoire de te faire une seconde session d’écoute…

Mais ce n’est pas tout… Car Lyly Allan a eu l’extrême gentillesse de nous proposer un deal qui sort de l’ordinaire pour Memento Mori Webzine : un roman !

Oui, tout un roman… 12 Chapitres… A raison d’1 par mois, le dernier jour. Vous pensez bien que chez MMW, on a dit OUI, de suite, en espérant qu’Halloween tombe un vendredi 13, ce serait génial d’y poster le dernier chapitre avant l’épilogue… (private joke de notre cher JP).

Ce roman, c’est DISTORSION… Et nous sommes heureux de vous proposer le tout premier chapitre, en cet ultime jour de janvier 2026 !

Es-tu prêt ? C’est parti…

© Lyly Allan, 2025 – Distorsion : Post-Mortem

On est déjà à moitié sourd avant même d’être monté sur scène.

La salle vibre, littéralement. Les verres tremblent sur le comptoir, les murs transpirent, le plafond suinte une eau marronnasse qui doit être un mélange de condensation, fumée de clope qui n’existe plus mais qui reste incrustée dans les murs, et l’âme de tous les groupes qui sont venus se casser la gueule ici avant nous.

Ça s’appelle Le Souterrain.

Un bar qui ressemble plus à un sous-sol squatté qu’à un lieu de concert. Plafond trop bas, tuyaux apparents, murs noirs à moitié pelés, éclairage rouge qui rend tout le monde livide et un peu malade. Parfait.

— Mara, t’es prête ou pas ? hurle Yann, notre batteur, quelque part dans mon dos.

Je ne lui réponds pas tout de suite. Je regarde la scène.

Enfin, la scène…

C’est une estrade en bois qui grince, large comme un lit king size, profonde comme une tombe étroite. Les câbles serpentent partout, bandelettes noires sur fond noir, le genre de truc qui n’attend qu’une cheville mal placée pour t’exploser la rotule. Les retours posés de biais crachent un larsen aigü, les micros sifflent, quelqu’un dans la salle gueule « OH LES BALAYETTES, ON VOUS ENTEND PAS, PUTAIN ».

On nous entendra.

Ils verront.

Ils n’oublieront pas.

Je tire sur la fermeture éclair de mon perfecto. J’ai déjà chaud, la matière colle à la peau, mais j’ai besoin de cette seconde peau en cuir, sinon j’ai l’impression d’être à poil.

Entre mes doigts, le micro est froid et glissant, comme si quelqu’un venait de le laver et de le balancer là, encore humide.

— MARA.

Je me retourne. Yann me fixe, baguettes en main, l’air déjà en sueur avant même d’avoir levé les bras. Derrière lui, sa batterie prend toute la place : fûts matés, cymbales tordues, tabouret bancal. Le logo du groupe, DISTORSION, est bombé à la peinture blanche sur la grosse caisse, lettres irrégulières, tremblantes, comme griffées par une main qui ne tenait plus en place.

— Quoi ?

— On commence dans deux minutes. T’es blanche comme un linge, meuf.

Je hausse les épaules.

Je suis toujours blanche avant. Ça ne change rien à ce qui se passe après.

À ma gauche, Eli accorde sa guitare, concentré, le front barré de rides de vieux alors qu’il n’a que vingt-huit ans. Il penche la tête, écoute, tourne. Ses doigts vont vite, nerveux, comme si les cordes lui parlaient dans une langue seulement à eux deux.

À ma droite, Léo tripote son manche de basse en montrant un peu trop ses veines, tatoué du poignet jusqu’à l’intérieur du coude. Il aime que ça se voie, les chemins bleus sous la peau. Il dit que ça prouve qu’il est encore vivant.

Moi, je n’ai rien à montrer.

Juste une gorge qui brûle et une rage qui ne sait faire qu’un seul truc : sortir en hurlant. Le patron du Souterrain passe une tête depuis le bar :

— C’EST BON POUR VOUS ? ILS EN PEUVENT PLUS, LÀ !

Il est petit, sec, avec un t-shirt de Motörhead qui doit avoir connu la vraie tournée, pas la réédition. Il a ce regard des types qui ont tout vu et qui n’attendent plus grand-chose, mais qui continuent à ouvrir les portes parce que, parfois, un groupe passe et plante quelque chose dans la nuit. Avec un peu de chance, ce sera nous.

Avec un peu de chance, ce sera ce soir.

Je fais un signe de la main.

Je sens mon cœur qui bat dans ma gorge, comme si mon corps essayait de m’étrangler pour m’empêcher d’ouvrir la bouche.

Les lumières baissent d’un cran.

La salle rugit.

Ils ne nous connaissent pas, pas vraiment.

On a quelques vidéos qui tournent sur Insta et TikTok, des extraits de répètes dans un garage, un live filmé tout flou dans un autre bar du même genre, un EP autoproduit qu’on a mis sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Rien de fou.

Mais il y a ce bruit qui commence à courir.

Des réels partagés, des commentaires, un tag sur un forum métal.

« Groupe français à suivre. »

« La chanteuse, elle a une voix de possédée. »

« On dirait qu’elle arrache sa propre trachée, c’est hyper malsain, j’adore. »

On ne gagne pas encore notre vie avec ça.

Yann continue de bosser dans un entrepôt, Eli enchaîne les remplacements comme prof de musique au collège, Léo fait des livraisons en scooter pour survivre, et moi…

Moi, je vends des fringues noires à des ados dans une boutique qui se veut alternative et qui passe Billie Eilish en boucle.

Et le soir, quand je rentre, les oreilles saturées de pop mélancolique calibrée, je mets du Death et je hurle dans un oreiller.

Mais ce soir, on est là.

Et ce soir, on va hurler ailleurs.

— On ouvre avec Tumeur, annonce Eli, comme si on ne jouait pas systématiquement la même setlist depuis trois mois.

Je hoche la tête.

Tumeur est notre morceau le plus court, le plus frontal, le plus brutal. Pas d’intro, pas de chichi. Guitare qui rentre direct, batterie qui défonce tout, basse qui s’enfonce dans le ventre, et ma voix au dessus, ou en dessous, je ne sais jamais trop.

Je ferme les yeux.

Yann compte.

— UN, DEUX, TROIS, QUATRE —

La salle explose.

Le premier accord est comme un coup dans le sternum.

Je sens l’air vibrer, pousser contre mon corps, passer de la sono à ma cage thoracique, de ma cage thoracique à ma tête.

Je n’ai pas besoin de réfléchir.

La première phrase est là, tatouée derrière mes dents.

Je la crache.

Ma voix sort déjà éraillée, plus grave que la mienne quand je parle, plus large. Je la laisse monter, déraper, se casser, je n’ai plus peur de ça depuis longtemps. On m’a assez dit que je « hurlais comme un mec » pour que je décide d’en faire une arme.

Devant, dans la fosse, les têtes bougent. Des cheveux longs s’agitent, des mains se lèvent, certains connaissent déjà le refrain et hurlent avec moi, très fort, très faux, mais ils s’en foutent.

Il y en a un qui ne bouge pas.

Je le remarque sans savoir pourquoi.

Il est un peu en retrait, pas collé à la scène, pas au fond non plus. Là, au milieu. Grand, sec, capuche relevée malgré la chaleur, mains dans les poches. Il ne boit pas, ne filme pas avec son téléphone. Il regarde.

Pas moi.

Nous.

Comme si le groupe entier était pris dans la lunette d’un fusil imaginaire, comme si nous étions déjà alignés sur une mire.

Ses yeux accrochent la lumière une seconde.

Je crois voir du gris.

Ou peut-être du vert.

Impossible à dire, l’éclairage rouge bouffe les couleurs.

Je n’ai pas le temps de m’attarder.

Le pont arrive, ça accélère, Yann cogne comme s’il voulait démonter sa batterie pièce par pièce, Léo et Eli se collent l’un à l’autre pour jouer en miroir, front contre front, la sueur qui brille entre eux. Je hurle le dernier couplet, je sens des petites étoiles blanches se mettre à danser au bord de ma vision.

Tumeur se termine sur un break sec.

Plus rien.

Une seconde de silence.

Une, pas plus.

Juste le temps que mon cerveau comprenne qu’il n’entend plus rien, et que le hurlement de la salle prenne le relais.

Je respire enfin.

Un peu.

— Bonsooooir LE SOU-TERRAIN !

Je joue les codes.

Je sais faire.

Le public répond, une bouillie de voix, de cris, de sifflements. Je souris, même si je ne le sens pas

encore tout à fait. Le sourire vient toujours plus tard. D’abord il y a la peur, puis la colère, et seulement après, si tout se passe bien, le plaisir.

— On est DISTORSION, et ce soir, on va vous décoller la peau du visage.

Ça rit, ça applaudit, ça gueule « VAS-Y MAAAARA », « ON T’AIME », « PLUS FORT ». Je lance un regard à Eli. Il lance le riff suivant.

Hémorragie lente.

Et on replonge.

Le set s’enchaîne, morceau après morceau, sans laisser beaucoup d’air. Je n’aime pas les temps morts, les vannes entre les titres, les blagues de gratteux qui croient faire du stand-up. Je n’ai rien de drôle à dire.

Tout ce que j’ai à offrir, c’est cette espèce de trou noir à l’intérieur de ma poitrine. Je l’ouvre et je les invite à regarder dedans.

À un moment, pendant Névrose, ma gorge commence à brûler.

La vraie brûlure, celle qui prévient que la voix commence à lâcher.

Je sens les notes qui accrochent, les extrêmes qui passent moins bien, les aigus qui se fêlent, les graves qui râpent.

Je serre plus fort le micro.

Je force.

Mauvaise idée.

Un cri dérape, part en couinement, en couinement humiliant, comme un ballon qui se dégonfle. Je vois quelques têtes se tourner, deux types ricaner.

Un instant, j’ai envie de balancer le micro dans la tronche du plus proche.

Je respire.

J’avale cette violence-là, je la laisse descendre.

Je la garde pour la phrase suivante.

Je repère de nouveau le gars à la capuche.

Il est toujours là.

Toujours immobile.

Ses yeux ne clignent presque pas.

L’air paraît plus lourd, tout à coup.

Comme si quelqu’un avait augmenté la pression dans la salle.

La lumière rouge pulse un peu plus vite, en rythme avec le tempo.

Je me mets à improviser légèrement sur la fin du morceau, change deux mots, une phrase. Ça m’arrive souvent, surtout quand je me laisse emporter.

Ce soir, ça sort sans que je réfléchisse :

« On se reverra sous le pont,

quand le métal pliera,

quand tes os feront crisser le gravier. »

Ce n’est pas la vraie phrase.

La vraie, sur l’EP, parle de « murs qui se fendent » et de « béton qui craque ». Là, j’ai parlé d’un pont.

Je m’en rends compte après, quand le morceau est déjà fini.

La salle applaudit.

Je passe la main sur ma gorge.

Ça brûle.

— Ça va ? me glisse Léo, penché vers moi pendant que Yann boit sa bouteille d’eau en renversant la moitié sur son t-shirt.

— Ouais.

Je mens.

Mais je peux encore tenir trois morceaux.

Je tiens toujours.

On enchaîne avec Asphyxie sociale, un truc plus lent, plus lourd, qui donne envie de balancer la tête comme en marche funèbre.

Je me raccroche à ça. Je module moins, je laisse les instruments prendre plus de place, je crache plutôt que je ne hurle. Ça passe.

La chaleur est épaisse, presque tangible.

Je sens la sueur couler dans mon dos, entre mes omoplates, glisser jusqu’au bas de mon t-shirt. Le cuir de mon perfecto est devenu une armure mouillée.

Devant, certains ont enlevé leurs vestes, leurs t-shirts, tatouages au grand jour, poitrines collées les unes aux autres, odeur de bière, de déo bon marché et de corps épuisés.

Le gars à la capuche n’a pas bougé.

Je commence à le prendre en grippe.

Les deux derniers morceaux passent dans une sorte de brouillard.

Je sais qu’on les joue.

Je sais que j’ouvre la bouche, que des sons sortent, que les mots sont là.

Mais je suis ailleurs, légèrement en retrait, comme si je regardais le concert en plan large, depuis le fond de la salle, à côté de ce type qui ne bouge pas.

Quand Yann balance le dernier coup de cymbale, je sursaute.

C’est fini.

— MERCI LE SOU-TERRAIN !

— MERCI BORDEAUX ! hurle Léo alors qu’on n’est pas à Bordeaux.

Ça fait rire les gens, tant mieux.

Je repose le micro sur son pied, un peu trop vite. Il manque de tomber, Eli le rattrape du bout des doigts avec un réflexe de ninja.

Je lui fais un signe de tête.

On quitte la scène.

Enfin, on descend de l’estrade.

Le couloir qui mène à la « loge » est encore plus étroit que dans mon souvenir. Peut-être parce que je respire mal, peut-être parce que j’ai la tête qui tourne.

Les murs sont couverts d’affiches déchirées, superposées, comme des fossiles de concerts passés. Je reconnais deux noms. Des groupes qui ont arrêté. Des gars qui ont vieilli.

— C’était pas mal, hein ? fait Yann, déjà surexcité. Ils étaient chauds !

— Tu t’es planté sur le break de Névrose, remarque Eli en ouvrant une bouteille d’eau. — C’est pas moi, c’est toi qui es rentré trop tôt.

— Les gars, soufflé-je.

Ils se taisent.

Parfois, il suffit de ça.

La loge est minuscule, à peine de quoi poser trois chaises métalliques et une table bancale. Une glace fendue occupe un pan de mur. On dirait un décor de film fauché qui veut imiter un backstage de rockstar et qui a oublié le budget.

Ça me va très bien.

Je m’assois sans demander mon reste.

Mes oreilles sifflent.

Mon t-shirt colle.

Je défais enfin mon perfecto, il tombe à mes pieds avec le bruit mou d’une peau qu’on lâche. Eli me tend la bouteille.

— Bois.

Je bois. L’eau est tiède, avec un goût de plastique.

Je m’en fous.

— Ta voix, ça va ? demande Léo en s’appuyant contre le mur, basse toujours accrochée à l’épaule, comme un prolongement de lui-même.

— Ça… va.

— Tu t’es fait mal ?

— Non.

Je mens encore.

Pas trop, mais assez.

La porte s’ouvre sans qu’on frappe.

Le patron passe une tête, sourire satisfait.

— Putain, les gosses, vous avez retourné la salle. Y’a un mec au bar qui est venu me dire que ça faisait vingt ans qu’il n’avait pas pris une claque pareille.

Je hausse à peine les épaules, mais à l’intérieur, quelque chose gonfle.

Pas de fierté pure. Pas encore.

Plutôt cette sensation obscure de… confirmation.

Ce truc-là, sur scène, est la seule chose pour laquelle je suis vraiment équipée. — Merci, dis-je.

— Vous repassez quand vous voulez. Sérieux. Je suis pas du genre à faire des fleurs, mais là, c’était lourd. Y’a même un type qui m’a demandé si vous aviez déjà des CD physiques.

— On a l’EP en vinyle, souligne Eli.

— Ouais, ben va lui dire toi-même, il traîne encore là-bas. Il vous attend sans doute pour choper une signature ou je sais pas quoi.

Je fronce les sourcils.

— Comment il est, le type ?

— Capuche, yeux chelous. Souriant, mais… bizarre.

Il fait un geste vague.

— Tu vois le genre.

Je vois trop bien le genre.

Je sens un petit frisson me descendre le long de la nuque.

— J’arrive, je dis.

— Attends deux secondes, proteste Yann. On souffle, non ?

— Vous soufflez. Moi j’y vais.

Je me relève un peu trop vite.

La pièce tangue.

Je rattrape le bord de la table du bout des doigts.

— Mara, sérieux, ta voix…

— Ma voix ira mieux quand j’aurai une clope et un peu d’air frais.

Léo éclate de rire.

— Logique.

Je lui fais un doigt, puis je sors avant qu’ils puissent insister.

Le couloir paraît plus long dans l’autre sens.

La musique du bar me frappe dès que j’ouvre la porte : un autre groupe passe en fond, quelque chose de plus mélodique, presque metalcore, plus poli que nous. C’est une playlist, pas un vrai concert. Le volume est fort mais pas suffisant pour couvrir les conversations. Les voix s’entremêlent, verres qui s’entrechoquent, tabourets qui raclent.

Je sens les regards.

Ça m’a toujours fait ça, après un set.

Les gens te regardent comme si tu étais une version légèrement amplifiée de toi-même. Une caricature de ce qu’ils viennent de voir sur scène.

Certains sont timides, d’autres trop sûrs d’eux.

Ils projettent tout ce qu’ils veulent sur toi.

Je passe près du bar.

Un type me lance :

— Hé, c’était chanmé, ce que tu as fait !

Je souris par réflexe, remercie, continue.

Je le repère près du mur du fond, pas loin de la sortie de secours.

Capuche toujours relevée.

Verre posé sur la table haute devant lui.

Mains vides.

Il me regarde approcher avec un calme qui me met immédiatement mal à l’aise. Pas de sourire, pas de nervosité, pas de cette excitation maladroite qu’ont habituellement les fans qui osent venir te parler.

Juste un regard posé.

Stable.

Je m’arrête à un mètre.

— On m’a dit que tu voulais un vinyle, je lance.

— Entre autres.

Sa voix est plus douce que ce que j’attendais.

Pas graveleuse, pas cassée, pas caverneuse. Douce, et claire.

— Je peux t’en vendre un, ouais. T’écoutes quoi, d’habitude ?

— Vous, maintenant.

Je roule des yeux.

— Et avant ?

— Pas grand-chose qui mérite d’être cité.

Je déteste ce genre de réponse.

Ceux qui se la jouent mystérieux, qui veulent donner l’impression qu’ils écoutent des trucs introuvables, ou qu’ils sont au-dessus de ce qui existe.

J’ai envie de tourner les talons.

— T’en veux un ou pas ?

Il me regarde, encore.

Ses yeux, à cette distance, sont bien gris.

Pas clairs, pas bleus.

Gris, avec quelque chose d’un peu trop fixe.

— J’en veux un, oui. Mais… je ne suis pas sûr que ce soit moi qui doive te payer, Mara. J’ai un micro sursaut.

— Comment tu connais mon prénom ?

— Tu l’as hurlé trois fois ce soir.

C’est vrai.

J’ai l’habitude d’oublier que je le fais.

C’est ma façon de me rappeler que je suis réelle, je crois : crier mon propre nom dans un micro. — OK, super, donc tu sais qui je suis, je fais. Et toi ?

Il marque un temps.

— Un auditeur attentif.

Je souffle, lasse.

— Bon. Tu veux le vinyle ou pas ?

Je commence à me retourner.

C’est là qu’il pose un objet sur la table haute, entre nous.

Une clé USB noire.

Toute simple, sans marque, sans étiquette.

— Je n’ai pas besoin de vinyle. J’ai déjà vos morceaux.

Je fronce les sourcils.

— C’est quoi, ça ?

— Vos chansons.

Un léger sourire, enfin.

Tout petit, à peine visible.

— Disons… une version améliorée.

Je le fixe, sincèrement paumée.

— T’es un producteur ou quoi ?

— Non.

Il incline légèrement la tête.

— Juste quelqu’un qui entend les choses comme elles devraient être.

Je tends la main vers la clé.

Elle est tiède, comme si elle avait passé la soirée dans sa paume.

— Et tu veux quoi, exactement ?

— Rien.

Il hausse les épaules, ce geste banal qui contraste avec le reste. — Écoute. C’est tout.

— Si c’est une blague, j’te préviens, j’ai pas beaucoup d’humour.

— Ce n’est pas une blague.

Ses yeux ne bougent toujours pas.

— Mais tu peux considérer ça comme un… cadeau.

Un léger frisson remonte le long de mon bras.

Je ne lâche pas la clé.

— Et si c’est un virus ?

— Alors il dévorera ce qui doit l’être.

Je n’aime pas du tout cette phrase.

Pas du tout.

— Pourquoi nous ?

— Parce que vous criez déjà au bon endroit, répond-il simplement. Il ajoute, presque bas :

— Et parce que tu as déjà commencé.

— Commencé quoi ?

Il ne répond pas.

Il attrape son verre, avale une gorgée, puis se détourne.

— Hé.

Je me rapproche d’un pas.

— Tu viens d’où ? C’est quoi ton blaze ?

Il se retourne à moitié.

— Ce n’est pas important.

— Pour moi, si.

Il réfléchit, comme s’il hésitait entre deux options.

— Considère que je suis juste une oreille, d’accord ? Une oreille… augmentée. Je cligne des yeux.

— T’es vraiment bizarre, mec.

— Tu chantes des choses bizarres. On est quittes.

Et il s’éloigne.

Pas rapidement, pas en fuyant.

Il marche vers la sortie comme quelqu’un qui n’a aucune raison de traîner, aucune raison de se cacher non plus.

La porte se referme derrière lui.

Je reste là, comme une idiote, avec la clé dans la main.

Le bar continue de vivre autour de moi, indifférent.

Une nana s’approche, légèrement pompette, yeux brillants :

— C’était trop bien, ce que t’as fait sur Asphyxie ! La façon dont tu tiens la note à la fin, là, j’en avais des frissons !

Je souris, par automatisme.

— Merci, vraiment.

Je croise encore deux, trois compliments, serre quelques mains, promets de « repasser bientôt », prends une photo avec un type qui sent la bière renversée.

Tout se fait en pilote automatique.

La clé, je ne la lâche pas.

Je la glisse dans la poche intérieure de mon perfecto, celle qui ferme bien.

Quand je reviens dans la loge, ils sont tous les trois affalés sur les chaises, à moitié morts, à moitié excités.

— Alors ? fait Yann. Le fan mystère, c’était qui ?

— Je sais pas.

— Il voulait pas de vinyle ?

— Non.

Je retire mon perfecto, le pose sur la table, un peu trop fort.

La clé fait un petit bruit sec en heurtant le bois.

Eli plisse les yeux.

— C’est quoi, ça ?

Je reste un instant silencieuse, les doigts posés à côté de l’objet comme si je devais décider de son sort tout de suite.

— Un truc qu’il m’a filé.

— Sérieux ? Le mec à la capuche t’offre déjà des cadeaux ? Ça y est, t’as tes stalkers, se marre Léo. — Ta gueule.

Je prends la clé, la tourne entre mes doigts.

Elle ne paye pas de mine.

Juste un petit rectangle noir banal.

— Il a dit que c’était nos morceaux, je souffle.

— Quoi ? demande Yann.

— Il a dit qu’il avait nos chansons là-dedans. Une « version améliorée ».

Un silence tombe.

Les trois me regardent.

Je déteste quand ils me regardent tous en même temps comme ça, ça donne l’impression que je suis en plein milieu d’un procès.

— Tu crois que c’est quoi ? demande Eli, plus sérieux que les autres.

— J’en sais rien. Peut-être juste un taré qui a remixé nos trucs sans notre accord. — On n’a qu’à écouter, propose Léo.

— Et si c’est un virus de merde ?

— Un virus qui s’attaque à quoi, exactement ? à notre fierté ?

Il rit de sa propre blague. Personne ne le suit.

Eli attrape son sac, en sort son vieux PC portable. L’écran est rayé, le clavier poisseux de stickers décollés, mais cette machine a enregistré tous nos morceaux, toutes nos maquettes, tous nos ratés. C’est presque un membre du groupe.

— On est au Souterrain, dit-il. Wi-Fi de merde, protection inexistante, au pire c’est le réseau qui prend, pas notre matos perso.

— Tu réfléchis trop, grogne Yann. On écoute et puis voilà.

Je sens ma gorge qui se contracte.

Pas à cause de la voix, cette fois.

— Attends.

Ils me regardent.

— On l’écoute… mais pas maintenant.

— Pourquoi ?

Je cherche une raison rationnelle, une excuse qui tienne un minimum.

— Je suis crevée, ma voix est en vrac, j’ai juste envie de prendre une douche et de dormir. Si on tombe sur une merde, je vais m’énerver et je vais finir par retourner dans la salle pour lui éclater la tête.

— Tu crois vraiment qu’il est encore là ? demande Léo.

Je repense à sa manière de partir, tout à l’heure.

Non.

Je sais qu’il n’est plus là.

— Peu importe. On l’écoutera demain. Ensemble. À tête reposée.

Eli me fixe un moment encore, puis hoche la tête.

— OK. Demain, chez moi. On branche ça sur les enceintes, on voit ce que ça donne. Yann soupire.

— Vous êtes chiants avec vos suspenses.

— Tu survivras, dis-je.

Je reprends la clé et la range dans mon sac, cette fois.

La poche intérieure. Fermée.

Je m’assure deux fois qu’elle est bien là.

Le bruit de la salle continue de filtrer sous la porte, assourdi, comme si quelqu’un avait mis un oreiller sur le visage du bar.

Je sens mes cordes vocales qui lancent des signaux d’alerte.

— Je me casse, je dis. Faut que je dorme si je veux encore avoir une voix demain. — Tu veux que je te raccompagne ? propose Léo.

— Non, ça va. C’est pas loin.

J’habite à quinze minutes à pied.

Quinze minutes dans la nuit tiède d’une petite ville, avec encore un peu de musique qui colle aux murs et aux pavés.

Quinze minutes pour redescendre.

Je récupère mon perfecto, mon sac, je jette un coup d’œil à la glace fendue.

Mon reflet me renvoie une version de moi-même que je n’aime pas toujours : yeux charbonnés, mascara qui commence à filer, cheveux collés à la tempe, un début de cerne sous chaque œil. La baraque tient encore, mais ça se fissure un peu partout.

Je me regarde dans les yeux.

— On se calme, je murmure.

Je ne sais pas si je parle à ma voix, à mon corps, ou à autre chose.

Je sors.

Dehors, l’air est plus frais, chargé d’humidité. On est près de la rivière. On entend, au loin, le bruit des voitures sur le pont, ces allers-retours anonymes qui n’en finissent jamais.

Je respire à pleins poumons.

Ça brûle un peu, mais c’est une brûlure différente, plus propre.

Je remonte la rue.

Les pavés brillent. Il a dû pleuvoir avant le concert.

Le Souterrain, derrière moi, crache encore de la musique. Deux types fument devant, ils me reconnaissent, me font un signe.

— Bravo pour tout à l’heure !

Je réponds vaguement, un geste de la main.

Ma main.

Celle qui a tenu le micro.

Celle qui tient encore mon sac, lourd de presque rien.

Et quelque part dedans, un petit rectangle noir, minuscules intestins de plastique et de métal.

Je ne peux pas m’empêcher de glisser les doigts à l’intérieur de la poche, de toucher la clé du bout de l’ongle, juste pour sentir sa présence.

Comme on vérifierait le bord d’une lame.

Sous le pont, au-dessus de la rivière, une voiture klaxonne.

Un cri métallique qui déchire un instant la nuit, puis retombe.

Je repense à la phrase improvisée pendant Névrose.

« On se reverra sous le pont… »

Je frissonne, sans savoir si c’est à cause de l’air humide ou de quelque chose d’autre. J’accélère le pas.

Demain, on écoutera.

Demain, on saura si ce truc n’est qu’un délire de fan ou quelque chose de plus sérieux.

Pour l’instant, ça reste une promesse silencieuse dans la doublure de mon sac. Une présence.

Une possibilité.

Je ne sais pas encore que, quelque part, pas si loin, un train va passer en moins de deux heures.

Quelqu’un, ce soir, s’attardera un peu trop près du bord.

Que le métal pliera.

Je marche.

Je respire.

Et sans le savoir, je viens d’appuyer sur play.

Laisser un commentaire